٢٥/٠٢/٢٠٠٦

٢٤/٠٢/٢٠٠٦

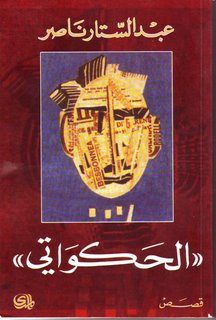

الحكواتي عبد الستار ناصر

الحكواتي عبد الستار ناصرقراءة: محمد الأحمد

في مجموعة القصص القصيرة (الحكواتي) الصادرة عن دار المدى 2006م، يضعنا الكتاب بمجموع قصصه التسع والعشرين، أمام مجمل المشهد القصصي العراقي الذي امتازت قصصه بتمكن القاص من صنعته، واستطاع أن يقول جاهرا بهذه القصص ما أراد الفنان القدير قوله، فـ(عبد الستار ناصر) حكاءٌ مقتدرٌ يحول الهذيانات إلى حكايات، والحكايات إلى هذيانات.. يعرف جنس القصة معرفة تامة، ويدغم الأوهام بالأحلام، والأحلام بالأوهام، يذهب بقارئه إلى عمق القصة التي يقصها له، يستدرجه بسرد واضح متين قوامه اللغة اليومية الشفافة، وعمقها فعل ثقافي راسخ، قد اتخذ موقفا حادا من الحياة وساستها، ويدرج على لسان إبطاله معينا لا ينضب من المعرفة الدقيقة بقضايا مجتمعه، فشخوصه مواطنون يقطنون محوره، وهي قد تعني احد ما، وقد لا تعني أحداً بالمرة.. يلملم جراحه بها من بعد أن ضيعه المنفى في قفر المجهول، و أطلقه الخيال إلى جوف المعاني، (مشيت ذهابا، شرقا وشمالا، غربا وجنوبا، اقرأ عناوين مئات الكتب، أفتش عن اوسكار وايلد، ودينو بوتزاني، وهنري ترويا، ضاعت مني صورة دوريان جراي، وصحراء التتار، والميت الحي، ومنذ عشرين سنة مرت على أول قراءة لم اعثر ثانية على تلك الروايات التي جننت بها- ص89).. جاءت حكاياته نزوة لأجل الكتابة، كما حياته نزوة لأجل الكتابة، ورغبة لأجل أن يحرق بها بخوره التي تفوح حرمانه، وتفوح ما يرمي عليه البحر الغريب من بعد أن ربطه الحنين ببغداد، أزمنتها وأزماتها، مقاهيها ورجالاتها، حواريها ودكاكينها، كأنها حنين عَرِمْ يطوف المقهى البغدادي، البيت البغدادي، (الباص) البغدادي، أو الخطوة البغدادية. حروف تصف المستحيل الذي يبكي لهم بأنصاف قصص لأجل أن يبوح له بأنصاف حكاياتهم..

(عبد الستار ناصر) عالم من القص الجميل لا يعوزه إلا المواصلة في بناء الحكاية كقصة (قشرة جوز الهند- ص81) حيث بدأت بوصف رجل أنهكته الخمرة، وتركته حالماً يعيش في مكان موبوء يأتيه بلاغا لاستلام ارثه من عمه بعد الحضور إلى محكمة الكاظمية، و(يحقق الحلم في أن يغسل حاضره و فروة رأسه في وقت واحد) وليس في القصة ما يصل إلى نتيجة حيث انتهت بالجملة التالية (تلك الليلة كانت أول مرة يرى الناس فيها، بينما الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، رجلاً ينهق.)، ومن بعد أن تعمد تركها، كما أحبها، لكي تخبر عنه، لا هو الذي يخبر عنها. وتأكيدا بان القصة العراقية حضرت المشهد الإنساني كاملا، و بقيت ترتفع برموزها البليغة التي غالبا ما تضيف ابتكاراً، بكل جدية، وجرأة إلى القصة العربية عموماً، رغم المنافي التي تشتت فيها الأديب العراقي، بقيت القصة العراقية تمتاز بعمق أنساني كبير لا يتساوى على الإطلاق مع أقرانها من البشرية جمعاء، فكسبت القصة المكتوبة عن ذلك الجرح صدقا عالياً، جاء كشاهد عيان يدوّن ما نسيه المدوّن التاريخي، وكتب بحسية عالية مُدوَّنَةُ الحاضر عن مشهد الاستلاب الذي نخر الإنسان، وخلفه كالعصف المأكول تحت مسميات الخراب كالقومية وحروب الخليج ومن ثم الحصار الاقتصادي الذي هرس المثقف العراقي، تحت وطأة الجلاد، وحرم بحجته من أي كتاب جديد، من بعد أن بالغ النظام الحاكم آنذاك إمعانا بالإذلال، والإقصاء، وجد العراقي نفسه وقد تعقدت عليه إجراءات السفر يوما بعد آخر، واقتربت أمانيه من المستحيل، والكاتب الأديب بقي الأنموذج الرمز يطلّ من مرتفع شاهق لا يمكن حجبه. مثبتاً شهادته الواضحة رغم التعتيم القاهر المقدر على الألم العراقي الذي كان يقاسينه كل من بقى، ولم يهرب إلى المجهول. برغم محاولات كبحه بالتغاضي، أو بتتفيه مآربه. وقد جاءت القصة رديفاً لبقية الأجناس الأدبية كأداة بوح بارزة، وقد احتكمت على لغتها المشحونة بما يريد القاص، ونجده هنا أو هناك ارتقى إلى مصاف القصة العالمية، قد عرف أسرار اللعبة القصصية مثلا قصة (المطعم التركي)، حيث يكون البطل المحور هو نفسه القاتل والقتيل، وكما في قصة (المبدع الكبير) التي تناولت ثقافة الزيف والتهشيم، بكل موضوعية، وتبعتها قصة (بائع الجثث- ص75) التي أثارت أسئلة حتى دارت الدنيا على بطلها الذي بيعت جثته بـ(بلاش) من بعد أن كان يبيع كل جثة تمر بين يديه، ولان كاتبها قد نسجها باقتدار النساج الماهر الذي تفوق صنعته أحيانا لما يأتي في أحيان كثيرة، كما ذهب إليه مقصد الشاعر العربي الكبير ادونيس؛ (بدل أن يفهم الماضي بوصفه مجموعة من الاختبارات البشرية، خارج كل أسطرة وكل نمذجة، في أفق من الحرية والاستقصاء المعرفي، ومن التحليل والتفكيك والنقد في سبيل مزيد من التوكيد على الإبداعية الإنسانية المتنامية، يُحتضن على العكس، بصفته فضاء كمياً، ويُنقل من أسطورية مُغلقة، لكي يوضع في أسطورية أخرى مغلقة[1]). و(عبد الستار ناصر) حكاءٌ يتقن صنعته بمهارة عارف محنك، يبقى القارئ وراءه باحثا عما بدأ به القاص وهو يقود حكايته بخبرة إلى حيث يدري أو لا يدري، يمضي إلى المجهول مع حكايته، وكأن الحكاية هي التي تقوده، فالقارئ المتمرس في قراءة القصص يعرف بان الكاتب قد أضاع طريقه عن هدف قصته، وانقطع عن مواصلة كتابتها، واضعا لها نهاية غير مقنعة، ويتركها بين يدي القارئ، يقلب بها يمينا وشمالا، فيعيد قراءتها حتى يكتشف بأنها حكايات ناقصة قليلة الصبر، في بعض الأحيان، تشكو حتى من بعد إعادة قراءتها بان الحاكي هو الذي يتركها للقارئ، لأجل يجد فيها ما يمتعه، وقد لا يجد لها مخرجا، وثم يودعها لأجل أن يبتسم لما حصل عليه منها، ويقبل بما جاء فيها. مثلاً قصة (السيد الغراب) موضوعها بلا عمود حكائي، فلم تكن سوى محطة تذكر ليست إلا. وكانت مثل هذه القصص الغرائبية قد اعتمدتها التجربة القصصية العربية مثلما كتبها (نجيب محفوظ) في قصص (رأيت فيما يرى النائم) و(الشيطان يعظ). أما قصة (بياع البلابل- ص123) التي انتهت بـ(نحن لا نريد أن نعرف السبب الذي أعادك إلى هذا النوع من القصص، وحينها نطق الحجر.. قلت له وأنا ابتسم أمام الكاميرا: الجمهور عاوز كده). نجده قد بدأ بقصة أخرى، وأخرى أكثر إبداعا تنهض فوق التي سبقتها.. لأنه كاتب ثرٌّ معطاء، متواصل بحبه للفن القصصي العراقي فأغناه إبداعا، وببصمة هائلة. فلا عجب من حنينه الدائم واعترافه (أن أعود إلى وطني واجلس في مقهى الشابندر وارى أصدقائي حسين حسن وحمدي مخلف و رباح نوري واحمد خلف و عبد الخالق الركابي واسأل عن صحة الصديق المبدع محمد خضير, وأتمشى في شارع أبو نؤاس واكل السمك المسكوف- لقاء معه[2]).

الأربعاء، 22 شباط، 2006

[1] ص 57

[2] منشور على موقع دجلة نت

٠٣/٠٢/٢٠٠٦

الاشتراك في:

التعليقات (Atom)